- Casa

- /

- Radiazioni ottiche

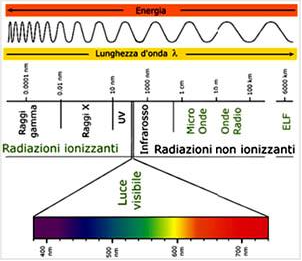

Le radiazioni ottiche comprendono lo spettro elettromagnetico che va dall’ultravioletto (UV) all’infrarosso (IR), passando per il visibile(VIS). Le radiazioni ottiche possono essere prodotte da fonti naturali e da fonti artificiali. La sorgente naturale per eccellenza è il sole che, come è noto, emette in tutto lo spettro elettromagnetico. Le sorgenti artificiali possono essere incoerenti o coerenti (caso dei laser).

I principali rischi per l’uomo derivanti da un’eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l’occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.

In questi ultimi anni la tecnologia più innovativa che si sta inserendo nel mercato illuminotecnico, in sostituzione di alcune sorgenti di luce tradizionali, è quella basata su materiali semiconduttori (diodi) ad emissione di luce che convertono l’elettricità in luce, denominata illuminazione allo stato solido (Solid State Lighting – SSL), che comprende l’illuminazione a LED (Light Emitting Diode) e a OLED (Organic Light Emitting Diode).

Attualmente non esiste una definizione unica dell’inquinamento luminoso. Generalemente si fa coincidere il concetto con l’’alterazione della quantità di luce presente naturalmente nell’ambiente notturno, generata da un’immissione di luce artificiale di origine antropica fuori dagli spazi che necessitano di illuminazione e che provoca fastidi alle persone, agli animal e all’ambiente. Questo tipo di problematica è particolarmente significativa nelle aree densamente urbanizzate.

L’inquinamento luminoso è quindi un termine generico che comprende aspetti diversi di un’impropria illuminazione: la dispersione della luce, i bagliori e la luminosità del cielo notturno nelle città.

L’aumento di luminosità del cielo notturno provoca effetti negativi sulla qualità dell’ambiente, sulla vita dell’uomo e sulla ricerca astronomica. Studi recenti hanno chiarito che le alterazioni indotte da un eccesso di luminosità dell’ambiente nelle ore notturne portano ai seguenti effetti negativi:

- sulla flora (come la riduzione della fotosintesi clorofilliana squilibri ai processi fotosintetici delle piante e al fotoperiodismo)

- sulla fauna (il disorientamento delle specie migratorie, le alterazioni delle abitudini di vita e di caccia degli animali, disturbi alla riproduzione e alterazioni dei ritmi circadiani)

- sull’uomo (abbagliamento, alterazioni della vista, possibili alterazioni della produzione di melatonina)

- danno per la ricerca astronomica

- perdite in termini di risparmio energetico

Radiazioni UV

La radiazione ultravioletta (radiazione UV) è quella parte dello spettro elettromagnetico le cui lunghezze d’onda si trovano al di là dell’estremità viola (400 nm). L’intervallo spettrale si estende da 200 nm fino a 400 nm e si usa suddividere in UVC (200-280 nm), UVB (280-315 nm ) e UVA (315-400 nm). La sorgente naturale più importante di radiazione UV è sicuramente il Sole. La qualità e la quantità della radiazione UV che raggiunge la superficie terrestre dipendono dall’energia solare e dalle proprietà di trasmissione dell’atmosfera, che, tramite processi di assorbimento e diffusione, agisce come un filtro rispetto alle radiazioni provenienti dal Sole. In particolare:

- la radiazione UVC (la più dannosa per la vita a causa del suo alto contenuto energetico) viene completamente assorbita dall´ozono e dall´ossigeno degli strati più alti dell´atmosfera;

- la radiazione UVB viene anch´essa in buona parte assorbita, ma una non trascurabile percentuale (circa il 15-20%) riesce a raggiungere la superficie terrestre;

- la radiazione UVA riesce in buona parte (circa il 55-60%) a raggiungere la superficie terrestre.

All’apice dell’atmosfera la radiazione UV rappresenta circa il 9% della radiazione solare ma nel passaggio in atmosfera viene fortemente attenuata con il risultato netto che meno dell’1% cade nell’UVB e circa il 6% nell’UVA. La radiazione UV che arriva in superficie è influenzata da diversi fattori quali ad esempio altitudine, latitudine, ora e giorno dell’anno, ozono, nuvolosità. La principale interazione avviene in stratosfera dove è preponderante l’assorbimento da parte dell’ozono, mentre in troposfera l’assorbimento di sostanze inquinanti specie in zone urbane come ozono, NO2 e SO2 e particolato, è il principale responsabile dell’attenuazione. Per poter divulgare facilmente l’informazione sulla radiazione UV, attraverso una grandezza semplice e comprensibile dal pubblico, e rendere chiaro a tutti se e quando utilizzare particolari precauzioni nell’esposizione ai raggi solari, alla fine degli anni ’90 venne introdotto l’indice della radiazione UV solare (UVI);; esso rappresenta l’irraggiamento al suolo dovuto alla radiazione solare in relazione ai suoi effetti eritemali sulla pelle. L´indice UV non tiene conto, nella valutazione del rischio di danno alla pelle, delle specifiche caratteristiche dei soggetti esposti; per stimare con maggiore accuratezza il rischio individuale è necessario considerare sia il livello di esposizione che le caratteristiche individuali (essenzialmente rappresentate dal fototipo).

L’UVI (Ultraviolet index) è un indicatore che rappresenta l’irraggiamento al suolo dovuto alla radiazione solare in relazione ai suoi effetti eritemali sulla pelle non tenendo conto quindi di altre patologie dermatologiche, l’interazione con gli occhi e il sistema immunitario. È espresso numericamente come l’irradianza efficace (W/m2) moltiplicata per 40. Dopo la standardizzazione definitiva del 2000 in sede di WHO (World Health Organization), l’UVI ha assunto la forma di un valore intero da zero in su, con il rischio che aumenta all’aumentare del valore stesso. Oltre a questa classificazione numerica, si è proceduto a raggruppare i valori di indice a seconda del grado di rischio, rappresentando le categorie di esposizione così ottenute con colori diversi e di immediata comprensione. Alle diverse categorie è stata poi associata una serie di contromisure da porre in atto per limitare l’esposizione all’aumentare dell’UVI.

Figura 1 Classificazione in categorie dell’UVI

Figura 2 Rappresentazione numerica dell’UVI con le raccomandazioni per una corretta esposizione

L’UVI è un dato che può essere misurato o calcolato tramite modelli matematici istante per istante e l’irraggiamento al suolo dipende da vari fattori come ad esempio il periodo della giornata a cui si riferisce pertanto esso presenterà un andamento variabile nel tempo. La WHO ha quindi ritenuto necessario, al fine di omogeneizzare i dati diffusi, suggerire la comunicazione del valore massimo giornaliero, calcolato come media su un periodo di 30 minuti; se sono disponibili dati in continuo, la WHO indica di mediare ogni 5 o 10 minuti l’UVI e utilizzare i campioni così ottenuti per mostrarne l’andamento temporale. Inoltre se non specificato diversamente, l’UVI dovrebbe essere fornito nell’ipotesi di cielo sereno, ma è facoltà di chi lo stima fornire il dato anche con cielo coperto. I metodi di previsione variano da semplici metodi statistici, utilizzati per aree locali, fino a più complicati metodi a scala globale con tempi di previsione da poche ore a molti giorni, sia per condizioni di cielo sereno che per qualsiasi altra condizione. L’accuratezza della previsione dell’Indice UV è limitata principalmente dalla quantità e dalla qualità dei dati di input disponibili. In futuro, l’assimilazione su grande scala di misure da terra e da satellite di ozono stratosferico, di aerosol e della nuvolosità potrà migliorare sensibilmente l’accuratezza di tali previsioni.

La definizione dermatologica di fototipo è “la qualità e la quantità di melanina presente in condizioni basali nella pelle”. A seconda di questi parametri, il fototipo si suddivide in sei categorie differenti che corrispondono a sei diverse reazioni della pelle all’esposizione alla radiazione ultravioletta.

Figura 1 : Classificazione dei fototipi (Fonte: Ministero della Salute)